「オトノケってどういう意味?なんでそんなタイトルなの?」

『ダンダダン』のOP主題歌として話題の「オトノケ」は、Creepy Nutsが手がけた謎めいた楽曲です。

この記事では、タイトル「オトノケ」の意味・語源・元ネタをわかりやすく解説しつつ、歌詞やOP映像に隠されたメッセージも読み解いていきます。

結論から言うと、「オトノケ」は“音で現れる怪異”や“気配としての存在”を表す言葉と考えられます。

この記事を読むとわかること

- 「オトノケ」という言葉の意味と造語としての背景

- 楽曲が『ダンダダン』とどうリンクしているかの具体的な分析

- Jホラーや都市伝説、特撮文化などの元ネタ的影響

「オトノケ」の意味とは?造語の由来と考察

「オトノケ」の意味とは?造語の由来と考察(イメージ画像)

アニメ『ダンダダン』の主題歌として話題になっているCreepy Nutsの楽曲「オトノケ」。

その不思議なタイトルに、「どういう意味なの?」「なにかの略語?」と疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

実は「オトノケ」は辞書にも載っていない造語であり、楽曲の世界観やアニメのテーマ性に深く関係する言葉です。

このセクションでは、「オトノケ」の語源や意味の考察を通じて、そのメッセージ性をひもといていきます。

結論から言えば、「オトノケ」とは“音で感じる怪異”や“気配としての存在”を象徴する造語と考えられます。

「オトノケ」は造語である可能性が高い

まず大前提として、「オトノケ」という言葉は日本語の辞書には存在しません。

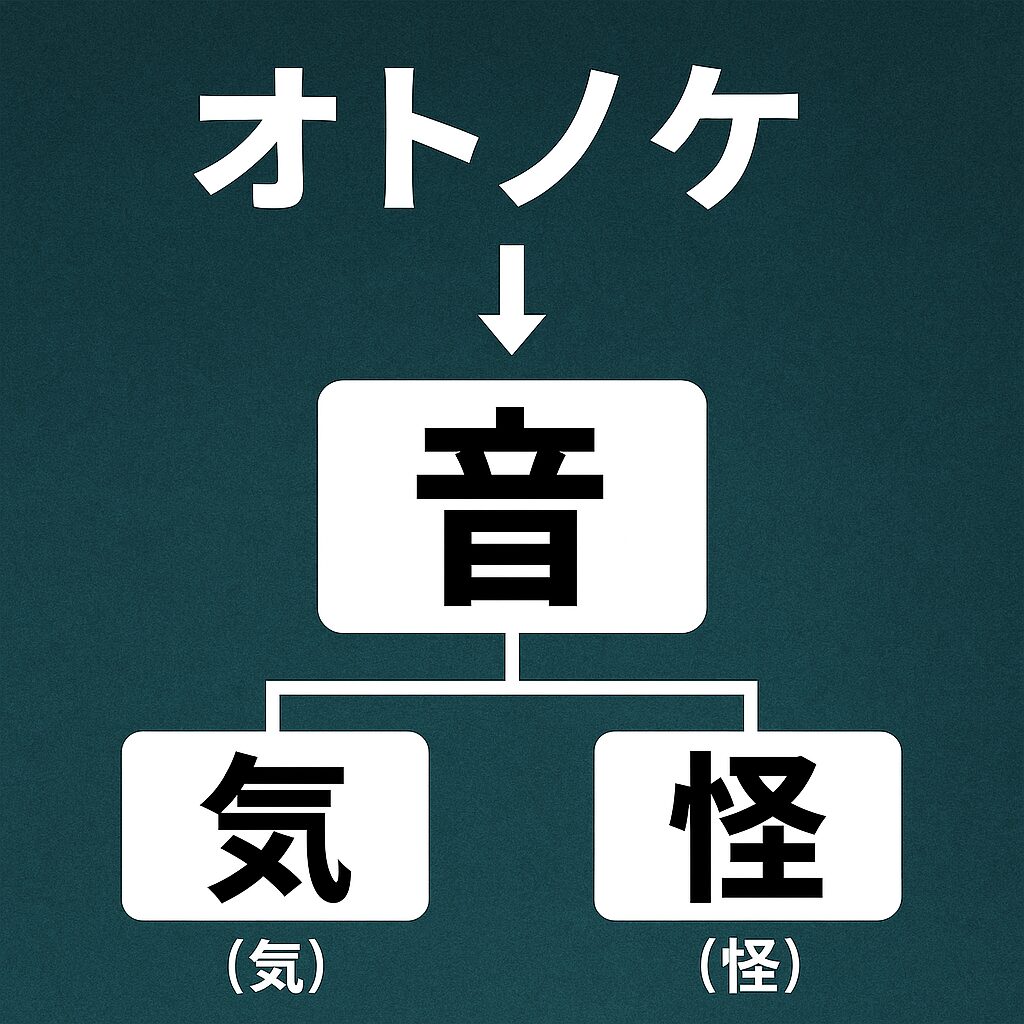

「音(オト)」と、不可視の存在や違和感を示す「気(ケ)」あるいは「怪(カイ)」のニュアンスを組み合わせた造語の可能性が高いと見られます。

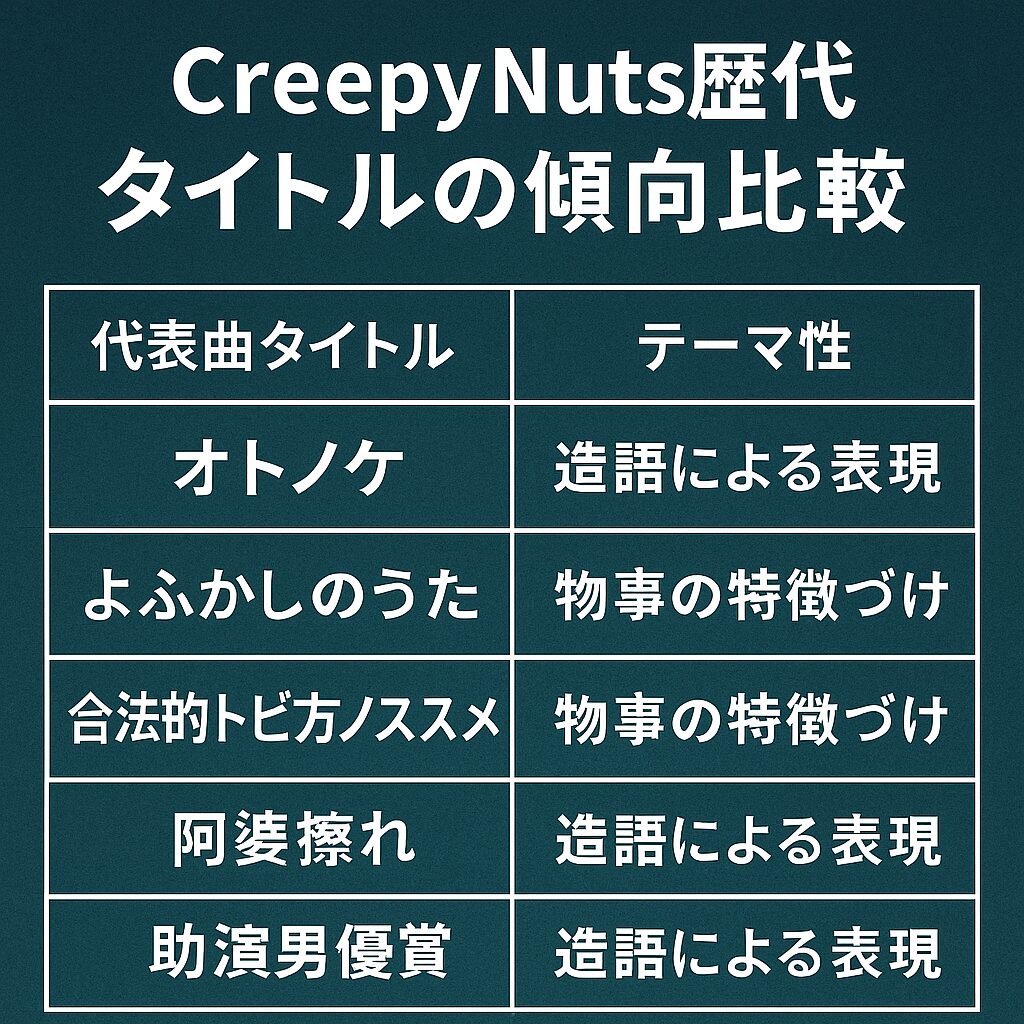

Creepy Nutsはこれまでの楽曲でも、既存の言葉を崩したり、語感を重視したタイトルづけをしてきました。

「オトノケ」もその流れに沿った、音の響きと意味の曖昧さで印象を残すネーミングといえるでしょう。

意味①:「音の怪異」=見えない恐怖を音で感じる存在

最も有力な説の一つが、「音の怪異(かいい)」という意味の組み合わせです。

実際、『ダンダダン』の物語には目に見えない超常的な存在が登場します。

それらは時に「音」や「気配」として現れることも多く、「オトノケ」はそうした“音だけが存在する怪異”を示していると解釈できます。

ホラー映画などでも、視覚より先に「音」で恐怖を感じさせる演出が多く、この構造と非常に親和性があります。

意味②:「音の気配」=聴覚で察知する“いるはずのない存在”

もう一つの考察は、「音の気配」という表現です。

「気配」は本来目に見えないものですが、人はそれを音や空気の違いから感じ取ることがあります。

つまり、「オトノケ」は“音を通じて気配を感じる”という感覚を表した言葉とも考えられます。

この解釈は、視覚と聴覚の間にある“曖昧な知覚”を象徴しており、『ダンダダン』の怪異的演出と強くリンクします。

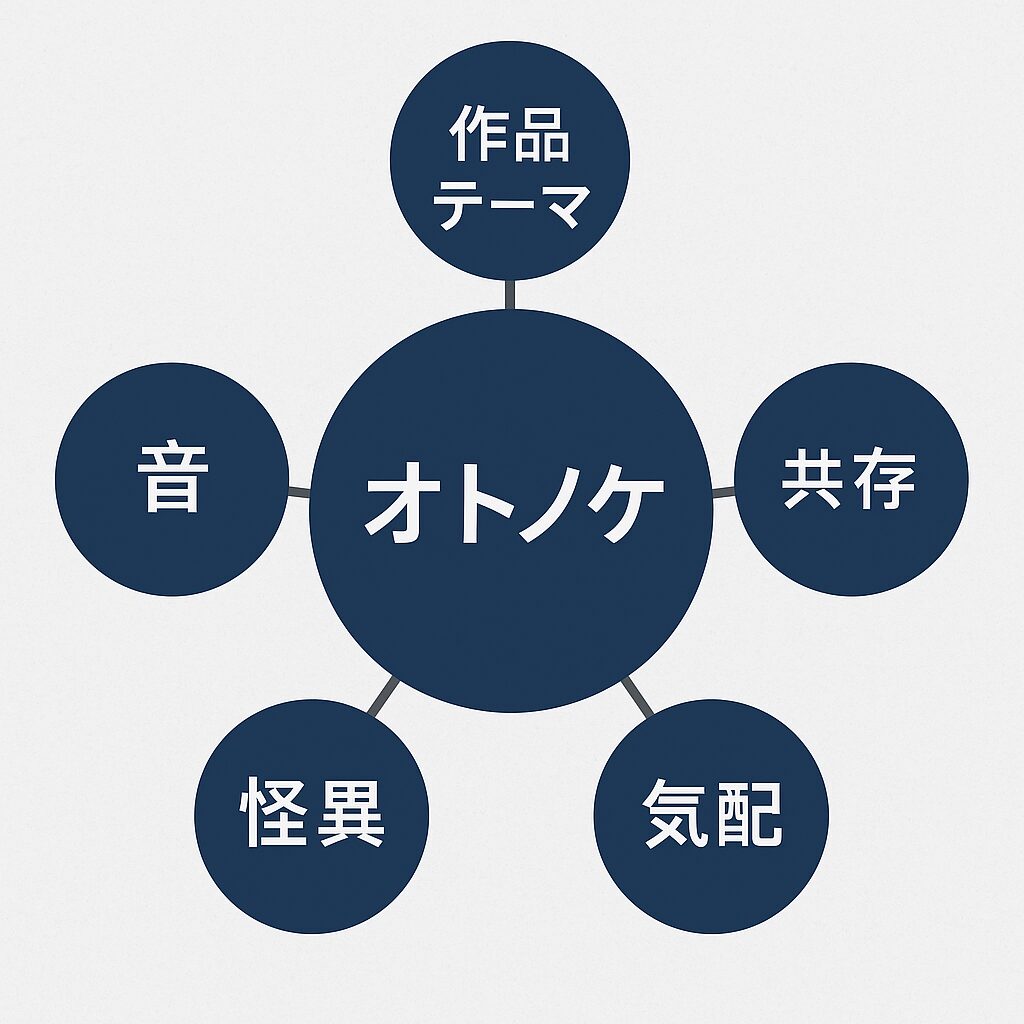

総合的な意味:「オトノケ」は音で存在を知らせる怪異の象徴

以上の考察を総合すると、「オトノケ」は以下のような複合的意味を持つ造語だと考えられます:

- 耳で“いるはずのない何か”を知覚する怪異

- 実体はなくとも、音として世界に干渉してくる存在

- 日常に潜む異常を、聴覚を通して表現する象徴的な言葉

つまり「オトノケ」は、“音で感じる怪異”を短く、インパクトのある響きで表した表現であり、タイトルそのものが『ダンダダン』のテーマを体現しているといえます。

言葉の不明瞭さを逆手に取って、聴く者に「意味を考えさせる」仕掛け。それこそが「オトノケ」という言葉の最大の魅力なのです。

「オトノケ」はなぜこのタイトルなのか?制作意図を読み解く

「オトノケ」はなぜこのタイトルなのか?制作意図を考察(イメージ画像)

「オトノケ」というタイトルは、一見して意味がわかりにくく、謎めいた印象を与える言葉です。

なぜCreepy Nutsはこのタイトルを選んだのか?そこには単なる語感だけではなく、『ダンダダン』という作品との深い関係が隠されています。

このセクションでは、作品テーマ・歌詞・演出との連動性から「オトノケ」というタイトルの意図を探っていきます。

『ダンダダン』の主題歌としての機能を果たすタイトル

『ダンダダン』は、超常現象と人間ドラマが交錯する青春怪異バトルです。

物語の核心にあるのは、“見えるもの”と“見えないもの”の対比です。

この文脈で「オトノケ」という言葉は、音=聴覚によって存在を知覚する怪異を意味し、作品の根幹にあるテーマを象徴する役割を担っています。

タイトルを見ただけで「これは怪異の歌だ」と無意識に感じ取らせる、そんな機能が備わっているといえるでしょう。

Creepy Nutsの作詞スタイルに合致したネーミング

Creepy Nutsは、言葉遊び・社会風刺・象徴表現を取り入れた作詞で知られています。

「のびしろ」「かつて天才だった俺たちへ」など、タイトルが曲の核心やテーマを示すのが彼らの特徴です。

「オトノケ」も例外ではなく、楽曲全体に込められたテーマ“見えないものへの恐怖・敬意”を、たった5文字で象徴するタイトルとなっています。

不明瞭な意味をあえて用いることで、聞き手の好奇心を喚起し、歌詞や作品へと引き込む設計です。

歌詞や映像との連動性が高い

「オトノケ」という言葉は、歌詞中の“音”をキーワードとするラインや、OP映像に出てくる“見えない何か”の描写と緊密に結びついています。

たとえば、無音の中で突然現れる怪異や、見えない存在の気配を感じる演出など、音が恐怖を知らせる装置として多用されています。

これはまさに「オトノケ」が表す“音の怪異”そのものであり、タイトル・歌詞・演出が三位一体で構築された世界観といえるでしょう。

タイトルにこそ、制作者の意図と作品全体の方向性が凝縮されているのです。

「オトノケ」の元ネタ・インスピレーションとは?

「オトノケ」の元ネタ・インスピレーションを解説(イメージ画像)

「オトノケ」という言葉や楽曲の世界観には、さまざまな元ネタや文化的インスピレーションが投影されていると考えられます。

特にアニメ『ダンダダン』が持つ都市伝説的要素や特撮の影響、さらにはJホラーの演出手法などが色濃く反映されており、それらを読み解くことで「オトノケ」の背景がより明確になります。

このセクションでは、Creepy Nutsの楽曲「オトノケ」に潜む元ネタ的モチーフや文化的背景について掘り下げます。

都市伝説・怪異からの影響:「見えない存在」の演出源泉

『ダンダダン』は、現代の若者が都市伝説や怪異に立ち向かうストーリーを展開しています。

作中に登場する「八尺様」「口裂け女」「ターボババア」などのキャラクターは、日本の古典的な都市伝説をベースにしています。

これらの怪異は、姿は見えなくても“音”や“気配”でその存在を知らせることが多く、まさに「オトノケ」という表現と結びつきます。

「音で気配を伝える」という演出は、Jホラーの基本でもあり、楽曲タイトルの“オトノケ”はその系譜に連なるコンセプトを凝縮しているといえるでしょう。

Jホラー的演出と聴覚恐怖の融合

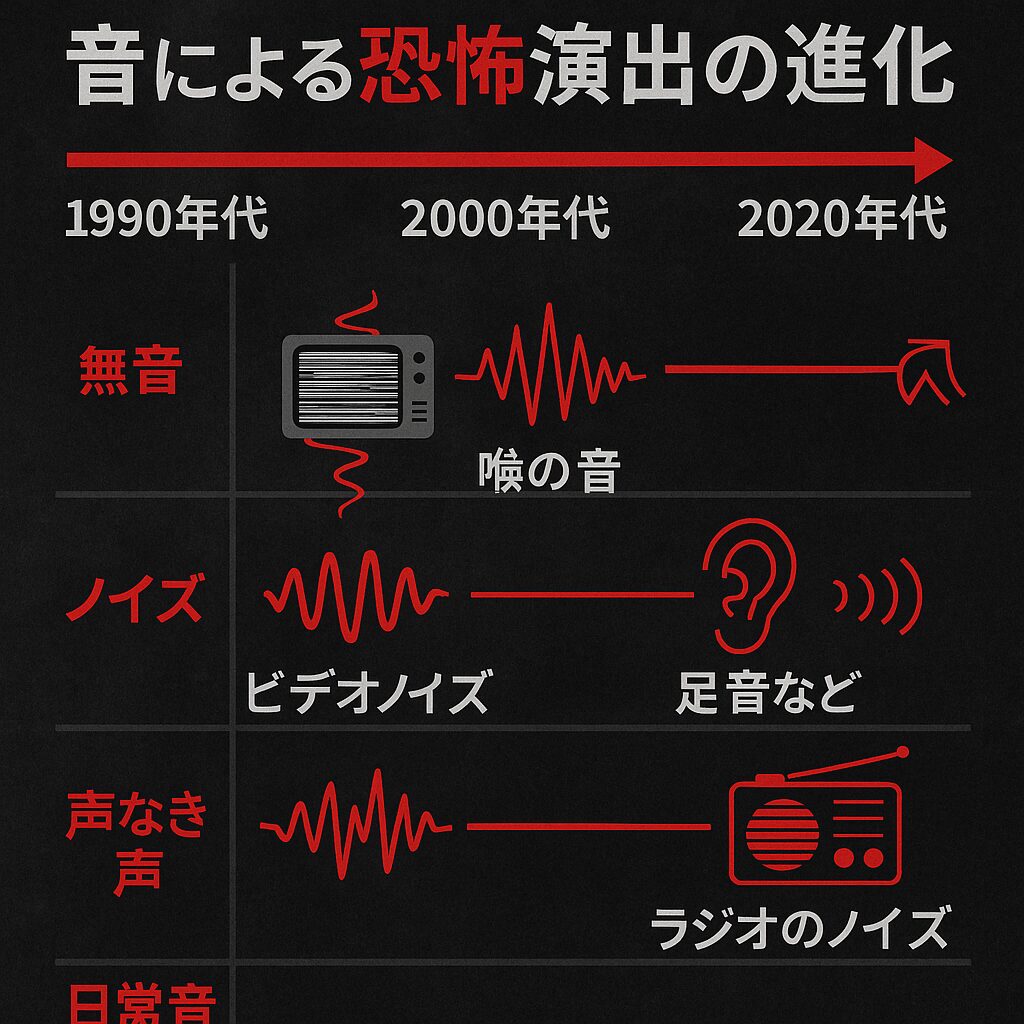

Jホラー(日本的ホラー)では、「音」によって恐怖を演出する手法が数多く用いられてきました。

例えば、映画『リング』のビデオノイズ、『呪怨』のうめき声や喉を鳴らす音などは、視覚に頼らない恐怖を植え付ける代表的な例です。

「オトノケ」というタイトルは、こうした“見えない恐怖を音で伝える文化的感覚”を再解釈したものである可能性が高いです。

つまり、“聴覚で恐怖を感じさせる”という日本独自のホラー演出に対するオマージュといえるでしょう。

昭和特撮・ヒーロー作品へのオマージュ

OP映像や本編の演出では、昭和期の特撮文化――ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊シリーズなど――の影響も色濃く感じられます。

巨大化、変身、SE(効果音)による演出など、視覚・聴覚をフルに使った表現はまさに特撮の美学です。

「オトノケ」という響きも、怪人名や怪獣名のような響きを持ち、聴覚的に印象に残る特撮ネーミングの文法を踏襲しているとも考えられます。

これにより、ホラーと特撮という異なる文化が「音」を通じて共鳴している構図が浮かび上がります。

文化的総括:「音による不安」の日本的表現を体現するタイトル

以上を踏まえると、「オトノケ」というタイトルは以下の要素を融合した表現だといえます:

- 都市伝説・怪異の“音で存在を知らせる”構造

- Jホラーにおける“視えないものを聴覚で表現する”恐怖技法

- 昭和特撮の“音で覚えるキャラクター性・世界観”

「音が鳴る」「気配を感じる」「姿は見えない」——それが「オトノケ」の持つインスピレーションの源泉であり、作品全体に通底する重要なモチーフとなっているのです。

Creepy Nuts「オトノケ」歌詞の意味を深掘り

Creepy Nuts「オトノケ」歌詞の意味を解説(イメージ画像)

Creepy Nutsによる「オトノケ」は、そのタイトルと同様に、歌詞の中にも多層的な意味が込められています。

このセクションでは、歌詞の中からキーワードやモチーフを抽出し、『ダンダダン』の世界観とどう共鳴しているのかを解説します。

見えないものを“音”で感じる──それが「オトノケ」の本質です。

“音”を中心に展開される恐怖と感情の表現

歌詞中では「鳴る」「耳をすませ」「鼓動」など、聴覚を刺激する表現が多用されています。

これは、タイトルにもある“オトノケ”=音で感じる怪異という概念と密接にリンクしており、

音が感情や存在を伝える重要な手段として機能していることがわかります。

視覚的ではなく、耳に訴えかけてくる恐怖──それが「オトノケ」が描く世界です。

見えない存在への“気づき”と“共存”

歌詞には、正体の見えない存在に対して「気配を感じる」「近づいてくる」といった描写があります。

これはJホラーや都市伝説に通じる、“何かがそこにいる”という感覚を、音を通じて知覚する構造です。

さらに、「逃げる」のではなく「向き合う」姿勢が表現されており、

『ダンダダン』の登場人物たちが“怪異と共に生きる”選択をしていく展開と呼応します。

ラップと音楽が作り出す“異常な日常”のリズム

Creepy Nutsはその音楽性の中で、不穏な空気とエネルギーを共存させるビートを構築しています。

この曲も例外ではなく、リズムが「日常と非日常の交錯」「現実と怪異の境界」を演出しています。

ラップの畳み掛けるようなフロウは、“追いかけられる感覚”を視覚ではなく音で表現しており、

音そのものが怪異になって聴く者を追ってくる──そんな構造になっています。

つまり、「オトノケ」は単なる主題歌ではなく、

その歌詞・構成・表現のすべてが『ダンダダン』の“音で怪異を感じる世界”と完全に一致する、世界観拡張型の楽曲なのです。

「オトノケ」と『ダンダダン』の世界観との関係

「オトノケ」と『ダンダダン』の世界観との関係を解説(イメージ画像)

アニメ『ダンダダン』のOP主題歌として使用された「オトノケ」は、単にBGM的な楽曲ではなく、作品のテーマやキャラクター性と密接に結びついた表現です。

このセクションでは、歌詞・楽曲の構造とアニメの物語との一致点を探り、「オトノケ」がなぜこの作品に選ばれたのかを読み解いていきます。

“音で知覚する怪異”という物語との一致

『ダンダダン』は、怪異やUFOといった“非科学的な存在”に立ち向かう若者たちの物語です。

作中では、怪異は必ずしも姿を見せず、「気配」や「音」といった感覚的な手がかりで知覚されることが多く描かれています。

「オトノケ」という言葉は、そのような“音を通じて存在を感じる”現象を象徴する造語として、作品テーマと完全に一致しています。

視覚ではなく聴覚で「何かがいる」と感じさせる感覚──それが『ダンダダン』の恐怖演出であり、「オトノケ」の歌詞にも重なります。

OP映像と楽曲の相乗効果

OP映像は、カラフルでポップな演出の中に、不気味さや違和感を織り交ぜる構成になっています。

この演出は、“日常と非日常の境界線が曖昧になる”という作品全体のテーマを視覚的に表現したものです。

一方、Creepy Nutsの「オトノケ」は、軽快なテンポに不穏なフレーズを織り交ぜることで、聴覚的にも同様の効果を生み出しています。

このように、OP楽曲と映像は互いに補完し合いながら、視聴者に「これはただの青春ものではない」と伝える役割を担っています。

“見えないものと共に生きる”という価値観の共有

『ダンダダン』のキャラクターたちは、怪異と戦うだけでなく、時には理解し、共存しようとする姿勢を見せます。

この価値観は、「オトノケ」の歌詞にも現れており、「恐怖をただ排除するのではなく、受け入れる」姿勢が描かれています。

音として現れる見えない存在を「知り」、「受け入れる」ことは、まさに『ダンダダン』が伝えたいメッセージの一部でもあります。

以上を踏まえると、「オトノケ」は単なる主題歌を超え、作品の根幹テーマを音楽という形で具現化した存在といえるでしょう。

その意味で、『ダンダダン』にとって「オトノケ」は、内容・演出・テーマすべてをつなぐ“音の鍵”といえるかもしれません。

よくある質問Q&A|「オトノケ」に関する疑問を解決

ここでは、「オトノケ」について多くの人が検索している疑問や、SNSなどでよく見かける声に対して、簡潔にわかりやすく回答します。

意味が曖昧だからこそ浮かぶ、ちょっとしたモヤモヤもここでスッキリ解消していきましょう。

Q1. 「オトノケ」って何語?意味は?

A. 日本語には存在しない造語で、主に「音の怪異」「音による気配」といった意味が込められていると考えられます。

Q2. なんでこんなタイトルにしたの?

A. 『ダンダダン』のテーマである「目に見えない怪異の存在を音で感じ取る」という世界観にぴったりの言葉を、Creepy Nutsが象徴的に名付けたと推測されます。

Q3. 歌詞の中に“オトノケ”という言葉は出てくるの?

A. 直接的には登場しませんが、「音」「気配」「耳」など関連ワードが多く、意味を表現する言語的演出が随所にちりばめられています。

Q4. 「オトノケ」に元ネタはある?

A. 明確な出典はありませんが、Jホラー(リング、呪怨)や日本の都市伝説(八尺様、口裂け女)など、“音で恐怖を伝える文化”からの影響が見られます。

Q5. 曲とアニメの相性がいいのはなぜ?

A. 楽曲のビートや歌詞がアニメのOP映像と完全にシンクロする構造になっており、音・映像・物語の三位一体で世界観を表現しているからです。

この記事のまとめ

- 「オトノケ」は“音で怪異を知覚する”というコンセプトの造語

- タイトル・歌詞・ビート・映像が『ダンダダン』の世界観と完全に一致

- Jホラーや都市伝説をベースにした“音の恐怖演出”が随所に見られる

- Creepy Nuts特有の“意味を考えさせるタイトル設計”が印象を強めている

- 主題歌を超えた、作品全体のテーマを表す象徴的なキーワード

コメント